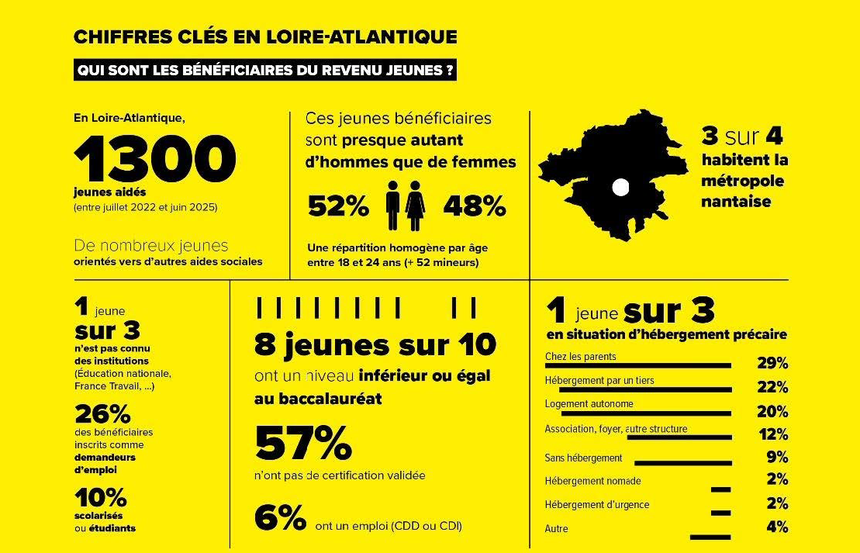

C’était une promesse de campagne de Michel Ménard, l’actuel président (PS) du département de Loire-Atlantique. Instaurer un revenu jeunes devait permettre, au niveau local, de lutter contre la précarité des moins de 25 ans, inéligibles au RSA (revenu de solidarité active). Depuis son entrée en vigueur il y a trois ans, 1 300 jeunes (dont 48 % de femmes) ont bénéficié d’une allocation et d’un accompagnement sur mesure.

« Le revenu jeunes de Loire-Atlantique a fait ses preuves, se félicite Jérôme Alemany, vice-président chargé de l’action sociale de proximité. Pour des jeunes qui ne bénéficiaient d’aucune aide ou accompagnement, il a eu des effets décisifs en matière d’accès à la santé, au logement, à la formation ou encore à l’emploi. »

>>> Sur le même sujet : En Loire-Atlantique, le « revenu jeunes » livre des premiers résultats encourageants

A l’appui de l’analyse de l’élu : un travail de recherche mené par deux étudiantes en master de sociologie. Présenté début juillet 2025 au comité de suivi du dispositif, il mêle une étude quantitative du parcours des personnes concernées à une étude qualitative réalisée auprès de jeunes ayant bénéficié de l’aide.

Selon ce bilan, le dispositif a eu des effets en matière de santé, de logement ou encore d’insertion professionnelle :

- 80 % des bénéficiaires affirment qu’il les a aidés à surmonter leurs difficultés financières.

- 77 % déclarent qu’il les a aidés à mieux prendre en charge leur santé mentale et/ou physique.

- 69 % déclarent avoir plus confiance en eux pour leur avenir professionnel.

- 69 % des jeunes qui avaient une problématique de logement déclarent aujourd’hui avoir un logement stable et adapté.

>>> Pour compléter: Précarité : la métropole de Lyon veut expérimenter un revenu solidarité jeunes

« Ces chiffres confirment que le revenu jeunes répond à un besoin non couvert pour des jeunes dépourvus de soutien, d’aide, et en particulier ceux éloignés des institutions, commente le département. Il permet de débloquer leur situation et de les guider vers un parcours de formation ou d’emploi, avec une prise en charge adaptée. »

Ces résultats sont aussi observés pour les bénéficiaires sortant de l’aide sociale à l’enfance (ASE). « Le revenu jeunes offre un filet de sécurité et permet de poursuivre l’accompagnement pour les majeurs qui en ont besoin via des dispositifs de droit commun. »

Il permet également de lutter contre le non-recours aux droits. Beaucoup de jeunes ont ainsi pu être orientés vers d’autres aides sociales auxquelles ils pouvaient prétendre.

>>> A lire aussi : Politiques de la jeunesse : la Cour des comptes déplore l’absence de pilotage global

Prescrit le plus souvent par les missions locales, le revenu jeunes s’adresse à ceux qui disposent de faibles ressources, du fait d’une rupture familiale, de bas revenus des parents ou encore d’un accident de parcours…

Le montant de l’allocation, qui ne peut pas dépasser 540 € par mois, est déterminé sur critères de ressources, en subsidiarité des autres dispositifs. Il tient compte soit de l’obligation alimentaire des parents, soit des prises en charge institutionnelles pour certains jeunes (contrat jeune majeur).

L’aide est souvent temporaire : 55 % des jeunes sortent du dispositif au cours des quatre premiers mois et 75 % au cours des sept premiers mois.

En plus de l’allocation mensuelle, un accompagnement sur mesure est systématiquement assuré sur chaque domaine qui peut freiner le parcours du jeune : logement, santé, mobilité, insertion professionnelle, etc. « Il s’agit plus largement de lui redonner confiance en lui-même et en l’avenir », explique le département. Ce dernier, qui a choisi de pérenniser le dispositif malgré le contexte de restriction budgétaire, prévoit d’y consacrer 1,3 million d’euros en 2025.

Avec la métropole de Lyon et le département de Meurthe-et-Moselle, engagés dans des dispositifs similaires, il entend désormais porter ce bilan au niveau national. « Nous voulons inciter l’Etat à agir efficacement face à la pauvreté des jeunes et aux inégalités dont ils font l’objet », conclut Jérôme Alemany.

>>> A lire aussi: Jeunes majeurs : à quel âge devient-on vraiment autonome ?