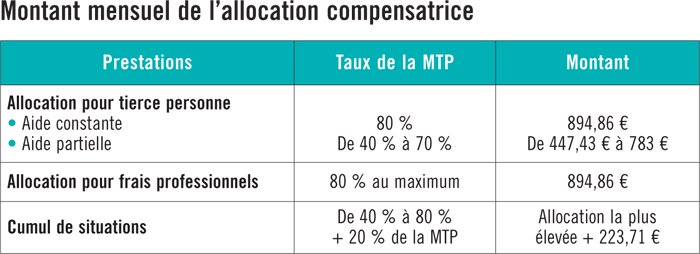

Les prestations attribuées aux personnes handicapées sont l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés – complétée, le cas échéant, d’une majoration pour la vie autonome et d’un complément de ressources –, la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice. Présentation des principaux montants applicables, hors Mayotte.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale destinée à aider les parents qui assument la charge d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources.

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonnerDéjà Abonné ?