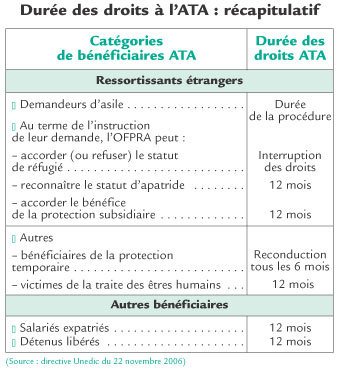

L'allocation temporaire d'attente (ATA) a remplacé l'allocation d'insertion (AI) depuis le 16 novembre 2006. Comme l'AI, elle est servie, au premier chef, aux demandeurs d'asile. Mais alors que la durée de versement de l'allocation d'insertion était de 12 mois, l'ATA est versée pendant toute la durée de la procédure d'instruction de la demande d'asile, y compris, donc, si elle dépasse 12 mois. Toutefois, les personnes hébergées dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ne peuvent bénéficier de l'allocation (1), tout comme celles qui ont refusé une telle offre d'hébergement.

La prestation est également octroyée à d'autres catégorie

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonnerDéjà Abonné ?